デニムの染めについて~藍染めとロープ染色~

こんにちは、デニムスーツinBlue代表/松岡浩文です。

前回のブログでは「本藍とインディゴの違い」についてお話ししました。

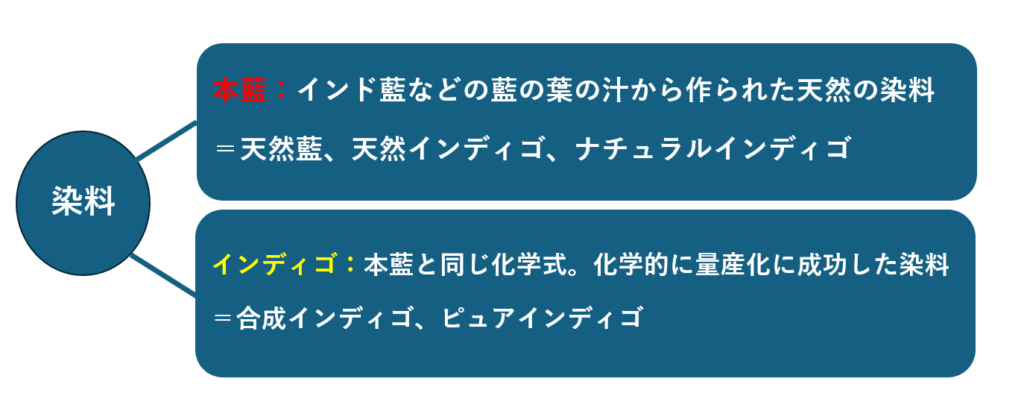

本藍とインディゴの定義のおさらい

・本藍(ほんあい)とは:藍の葉の汁から作られた天然の染料のこと (天然藍、天然インディゴ、ナチュラルインディゴともいう)

・インディゴ(合成インディゴ)とは:本藍と同じ化学式をもち、化学的に量産化に成功した染料のこと(ピュアインディゴともいう)

さて、ここからが、本日の本題です。

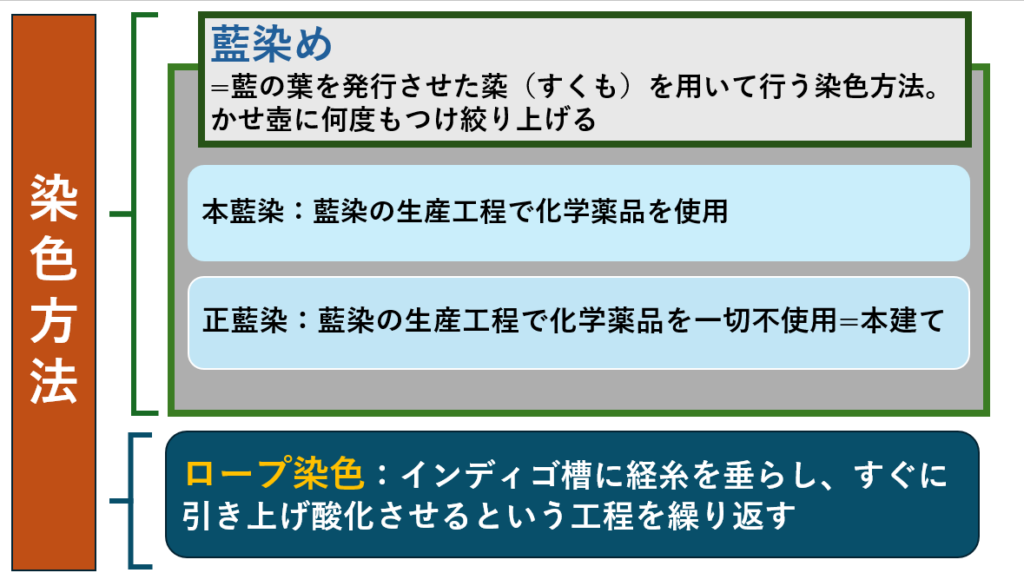

色々と定義を追いかけるうちに、迷子になりそうなのでまずは以下の染色方の概要をご覧になりながら、細かい部分を読み進めてください。

そもそも藍染めとは…

植物由来(藍)の染色方法。タデアイなどの植物を発酵させた蒅(すくも)を使って染め上げる伝統的な技法。現代では染色の過程で苛性ソーダなどの化学薬品を使用して染め上げる技法もある。

・本藍染とは:藍染の一種。生産工程で化学薬品を使用するものを指す

タデアイ(蓼藍)やアイタデ(藍蓼)と呼ばれる植物を染料として使用する。名前から「化学薬品を使っていない藍染製品」だと解釈されがちですが、染料に植物の藍を使っていれば、染色工程で還元剤などに化学薬品を使用していても、本藍染に分類されます。

ただし同じ藍色の染料でも、植物の藍ではなくいわゆる合成インディゴ(化学染料)を使用したものは、本藍染には該当しません。

・正藍染とは:藍染の一種。生産工程で化学薬品を一切不使用(=本建て)のものを指す。

藍の葉を発酵させて作った蒅(すくも)を染料に還元する際に、灰汁(あく)のみで藍を建て、染液の維持に麩や貝灰以外を用いずに染め上げたものを指します。

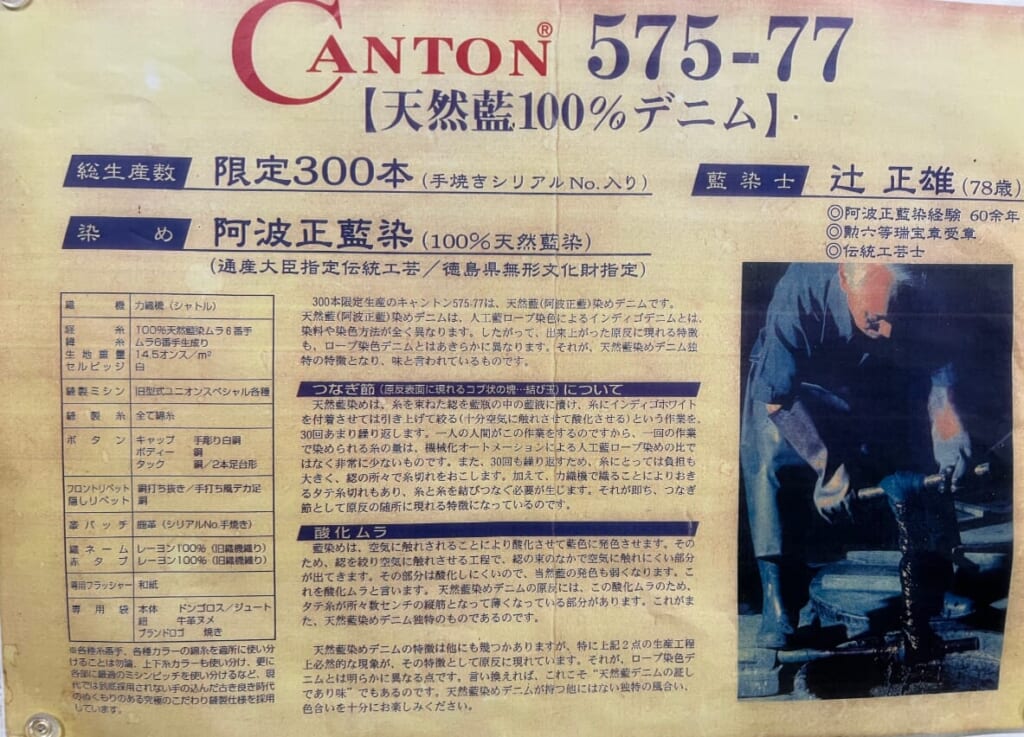

★藍染は、かせ染めと言われる方法で染めます。かせ壺の中にじゃぶじゃぶと糸を漬け込んで染色し、引き上げ絞り、酸化というのを繰り返す方法です。いまだに徳島では、写真のような伝統的な手法を採用している工場もあります。→藍染をロープ染色で行うことはなく、かせ染めで行います。

※ロープ染色とかせ染めについて

ロープ染色は、インディゴ槽に経糸を垂らし、すぐに引き上げ酸化させるという工程を繰り返します。ゆえに、糸の中までは染まりきらず、「中白」が生まれ、履きこむといわゆるアジのある色落ちを生みやすくなっています。

ロープ染色

一方で、本藍染めを行う際のかせ染めは、じゃぶじゃぶと何度もかせ壺に漬け込み絞り上げるので、糸の中まで染色されてしまう。

ゆえに、中白ではないので、履きこんだヒゲなどのアタリや色落ちは期待できないうえ、湿度や気温による色ぶれは非常に大きいです。ジーンズなど製品にして保管する際にも、酸化による変色が激しく片面だけ変色するなどはざらにあります。

どちらの染色方法も歴史があり、それぞれ表現したいデニムによって使い分けがされています。

今回のブログは、デニムというとても定義のあいまいな生地を、できる限りロジカルに切り分け整理しましたので、少しでも興味のある方や、Webの情報などを見ても「全然、わからない!」といった方の一助になればと思います。